Geschätzte Lesezeit: 13 Minuten

Total liberal: Von Freiheit zu Intoleranz

Die Geschichte des Liberalismus in Deutschland ist eine Geschichte der Wandlung und der Widersprüche. Von den idealistischen Reden über Freiheit und Einheit beim Wartburgfest 1817, über die nationalkonservativen Tendenzen der DNVP in den 1920er Jahren, bis hin zu den aktuellen politischen Debatten um Migration und Integration – der Liberalismus hat viele Gesichter gezeigt. Dieser Blogbeitrag beleuchtet die Entwicklung des Liberalismus in Deutschland und zeigt auf, wie ein Begriff, der einst für Freiheit und Fortschritt stand, im Laufe der Zeit immer wieder neu interpretiert und teils missbraucht wurde.

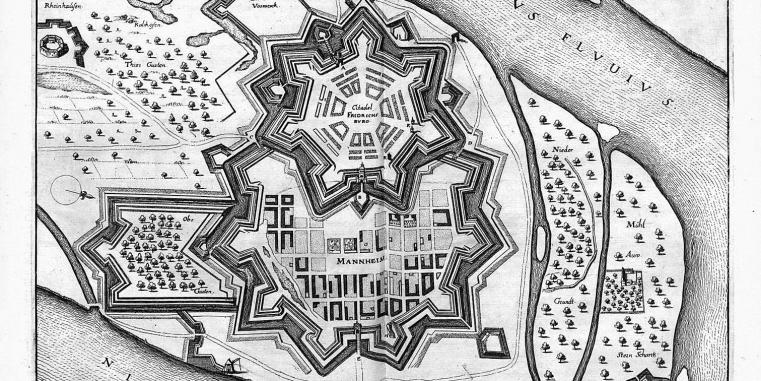

Warum Mannheim schon liberal war, bevor es Liberalismus gab

1606. Kurfürst Friedrich IV. von der Pfalz hat sich überlegt, dass da eine Stadt fehlt. Strategisch gemütlich gelegen an der Mündung von Rhein und Neckar. Und so gründet er Mannheim. Gut, zuerst musste er dazu ein paar Menschen überzeugen, aber das geht schon mit etwas Geld und einer Reihe von Privilegien, die das Ganze attraktiv machen:

Man befreie die Einwohner also von Frondiensten wie dem Bau von Befestigungsanlagen und anderen öffentlichen Arbeiten, gebe etwas Zoll-und Zunftfreiheit hinzu und befreie Fremde, die sich ansiedeln, von Gebüren und Zöllen, erteile dann für alle eine Prise Steuerfreiheit für 20 Jahre auf alle Güter und erleichtere den Hausbau mit einem großzügigen Angebot an Platz und Baumaterialien für neue Bürger. Das Ganze garniere man mit der Förderung religiöser Toleranz, um protestantische Glaubensflüchtlinge aus Frankreich und den Niederlanden anzuziehen und eine sichere Umgebung für Minderheiten zu bieten.

Und so waren die ersten Siedler hauptsächlich Handwerker, Händler und Bauern, die von den wirtschaftlichen Chancen und der religiösen Toleranz angezogen wurden. Diese bunte Mischung führte zu einer offenen und attraktiven Stadt für Handel, Gewerbe und Kultur. Migration als Wirtschaftsmotor und Innovationstreiber. 200 Jahre später ist Mannheim eine Stadt, in der vom Fahrrad bis zum Auto so einiges erfunden wird. Eine Folge einer bedingungslosen Offenheit gegenüber dem Denken anderer. An einem anderen Ort wird zu dieser Zeit ganz anders über Freiheit nachgedacht.

Das Wartburgfest und die Frage der Freiheit

1817. Im Rittersaal der Wartburg werden Reden gehalten, Reden über Freiheit und die Einheit Deutschlands. Eine friedliche Veranstaltung mit pathetischen Tönen, die harmlos und ziellos in ein Festessen mündet. Der anschließende Fackelzug zum Wartenberg endet in einer Verbrennung von Büchern. Und auch wenn Heinrich Heine vier Jahre später mit seinem Satz „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen“ diese Bücherverbrennung nicht meinte, bildet der Satz eine Klammer, der spätere Ereignisse einschließt und Jahrhunderte verbindet. Und neben vielen anderen Beschlüssen und Forderungen, die damals Fortschritt bedeuteten, wurde dann einer gefasst, der die damalige Zerrissenheit Deutschlands überwinden sollte: „Von dem Lande oder Ländchen, in welchem wir geboren sind wollen wir niemals das Wort Vaterland gebrauchen. Deutschland ist unser Vaterland; das Land, wo wir geboren sind, ist unsere Heimat. Auch wollen wir soviel als möglich, […] alles Fremde in Sprache, Kleidung, Sitten und Bräuchen vermeiden.“ Sätze, die irgendwann eine ganz andere Bedeutung bekommen sollten, aber seltsam vertraut klangen.

Und auch schon damals war die Verbrennung der Bücher von einer Drohung begleitet: „Wehe über die Juden, so da festhalten an ihrem Judenthum und wollen unser Volksthum und Deutschthum spotten und schmähen!“ Es scheint so, dass ein Teil des Wesens der Menschheit außerhalb der Zeit leben würde. Aber damals wusste niemand etwas über das Alter dieses Augenblicks und keiner ahnte, in welcher Gestalt sich dieser Moment immer wieder manifestieren sollte. Die Beschlüsse dieses Tages gelten auch im Vormärz 1848 noch als liberal und die Frankfurter Paulskirche erlebt eine Nationalversammlung, die aber wieder nicht mehr ist als eine Momentaufnahme.

DNVP und die Schattenseiten des Nationalismus

1920. Die DNVP gilt als nationalkonservative Partei, die ihre Inhalte jedoch als nationalliberal beschreibt. Ihr Programm enthält eine Reihe von Grundsätzen, die sich für ein „Starkes deutsches Volkstum“ gegen den „undeutschen Geist“ und „gegen die seit der Revolution immer verhängnisvoller hervortretende Vorherrschaft der Juden in Regierung und Öffentlichkeit“ wenden. Als 1933 die Nationalsozialisten wieder einmal eine Bücherverbrennung inszenieren, ist die DNVP längst in der NSDAP aufgegangen, der sie sich programmatisch immer weiter angenähert hatte. In den 100 Jahren die zwischen den Ereignissen beim Wartburgfest und den Grundsätzen der DNVP lagen, hatten sich die Sätze nicht wesentlich verändert, aber die Geschichte hatte eine Wendung genommen, so dass die Bedeutung eine andere wurde. Diese Bedeutung sollte dann Jahre später auch allen Menschen sehr deutlich vor Augen geführt werden, aber das ändert nichts daran, dass die Mitglieder dieser Partei sich als national und liberal beschrieben. Dennoch sollte Heine mit seinem Satz gerade dieses Mal auf grausame Weise recht behalten. Statt im Stechschritt zu marschieren, wäre es vielleicht besser gewesen, die Bücher tatsächlich zu lesen, anstatt sie zu verbrennen.

Ludwig Erhardt, soziale Marktwirtschaft und Liberalismus

1949. Exakt vier Jahre nach Kriegsende war es dann ausgerechnet ein Buch, mit dem ein neuer Abschnitt in der Geschichte Deutschlands begann. Ironie des Schicksals? Jedenfalls wurde das Grundgesetz verabschiedet. Nicht in Mannheim, nicht in Frankfurt, sondern in Bonn. Und Ludwig Erhardt entdeckt, dass dieses Grundgesetz eigentlich perfekt ist, um eine soziale Marktwirtschaft zu entwickeln.

Reden wir also über das große Wort Wettbewerb. Für mich geht es dabei um einen Wettbewerb der Ideen, bei der sich die beste Idee durchsetzt. Und ich bin da bei Ludwig Erhardt, wenn er sagt, dass faire Bedingungen für alle nur durch staatliche Regeln und Ordnungen gewährleistet werden können. Gut, momentan übertreiben wir es aus meiner Sicht doch sehr mit den Regeln, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls spielt Wettbewerb eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, eine Balance zwischen persönlicher und wirtschaftlicher Freiheit und sozialer Verantwortung zu schaffen. Apropos Verantwortung. Wieviel der Markt und wieviel der Staat so regeln kann und darf, legt das Grundgesetz nicht fest. Der Bürger muss sich also doch auch selbst der sozialen Verantwortung stellen und aktiv mitwirken.

Und auch Ludwig Erhardt wurde dann irgendwie klar, dass es bei der Mitwirkung immer auch darauf ankommt, wie viele überhaupt mitwirken können. So ein Mangel an Arbeitskräften kann da schonmal hinderlich sein. Er unterzeichnete also Anwerbeabkommen, die es deutschen Unternehmen erlaubte, Arbeiter aus anderen Ländern legal zu beschäftigen. Offensichtlich hat das der wirtschaftlichen Entwicklung trotz aller anfänglichen Widerstände nicht geschadet.

Neue Liberale mit neuen Feindbildern

2015. Erfurt. Auf einer Kundgebung ruft Björn Höcke den Teilnehmern seine tiefe Sorge zu, Deutschland könnte aufweichen, wie ein Stück Seife unter einem Strahl lauwarmen Wassers. Wenn Leute wie Höcke von Deutschland sprechen, dann meinen sie eine übergeordnete Realität, die sich hier als zeitlose Geste in Form einer Schicksalsgemeinschaft versteht, deren Kultur unveränderlich ist. Die Rufe der Wendezeit 1989 „Wir sind das Volk“ sind längst zweckentfremdet und sollen wieder den deutschen Geist beschwören, dessen Wesen einmal liberal war.

Die radikale Veränderung des Zeitgeistes stellt diese Grundhaltung jetzt allerdings wieder anders dar. Bücher wurden noch nicht verbrannt, dieses Mal brennen deutschlandweit Unterkünfte von Asylbewerbern, dem neuen Feindbild, dem sich diese selbst ernannten Liberalen verschrieben haben. In Erfurt brennen noch keine Unterkünfte, aber es gibt gewaltsame Übergriffe auf Gegendemonstranten. Bei allen Parallelen mit dem ehemaligen Liberalismus aus längst vergangenen Zeiten: Während Freiheit ein zentrales Thema im Festsaal der Wartburg war, werden hier individuelle Freiheiten, die Vielfalt von Lebensstilen und „kulturfremde“ Zuwanderung grundsätzlich als Bedrohung und ein Ausdruck von Verfall gesehen.

Die Sätze, die irgendwann einmal den liberalen Geist in Deutschland verkörperten, klingen noch einmal in den Ohren. Dieses Mal allerdings ein wenig alt und verstaubt. Und die Menschen, die den Worten folgen nennen sich immer noch liberal, während andere bereits verstanden haben, dass die Zeiten sich verändern. Auch wenn die Probleme schon einmal da waren. Kurfürst Friedrich wusste, wie er Menschen innovativer machen kann. Und Ludwig Erhardt hatte eine Lösung für den Mangel an Arbeitskräften.

Leider ändert das nichts daran, dass wir Menschen wie Björn Höcke dort abholen müssen, wo er selbst gerade steht: Im Jahr 1817, als Student auf der Wartburg, der die Bücher und Schriften verbrennt, die nicht seinem Weltbild entsprechen. Aus seiner Sicht ist er liberal und daher prallen die Vorwürfe an ihm ab, die ihn in die rechte Ecke stellen. Seine Welt ist eine andere, ein Paralleluniversum, in dem er nur durch eine Zeitreise erreichbar ist. Am Ende sind es eben nur Sätze. Wir sollten Herrn Höcke jedoch nicht den Kontext für diese Sätze überlassen.

Merz und Lindner – Modernisierer, Bewahrer oder rückwärtsgewandte Populisten?

2025. Quo vadis Liberalismus? Herr Höcke und seine Partei reden inzwischen von Remigration. Christian Lindner will mal wieder den Sozialstaat abschaffen, weil er das sozialer findet – oder wie er es nennt: Mehr Milei und Musk wagen. Und Friedrich Merz? Der sieht die Lösung darin, Herrn Höcke doch die Deutungshoheit und den Kontext zu überlassen, wenn es um politische Positionen geht. Und so reden wir darüber, wie Migration und sozial schwache Menschen Deutschland schaden und in den Ruin treiben.

Natürlich könnte man auch aus der Geschichte lernen. Zumindest könnte man den Versuch unternehmen, die Zusammenhänge zu sehen. Innovation und Wirtschaftskraft waren immer das Ergebnis einer Vielfalt von Menschen, auch und gerade im kulturellen Sinne. Zumal Kultur als moderner Begriff viel mehr beinhaltet als nur nationale Vergleiche. Oder sprechen wir noch von derselben Kultur, wenn wir bspw. Hip Hopper mit Heavy-Metal-Fans vergleichen? Und schon da ist Vorsicht geboten, um nicht direkt in Stereotype zu verfallen. Immerhin sind wir am Ende alle Individuen – Menschen eben, mit eigener Persönlichkeit.

Wenn 1817 Studierende „[…] alles Fremde in Sprache, Kleidung, Sitten und Bräuchen vermeiden“ wollen, dann war das Ziel, eine Vielfalt in der Einheit Deutschlands zu erreichen und keine Abgrenzung gegenüber allem Kulturfremden. Und auch wenn Christian Lindner oder Friedrich Merz bei Ihren Forderungen zu Migration vielleicht nie Nationalpopulismus bedienen wollten: Die Kontrolle darüber, was diese Sätze im Zeitgeist bedeuten, haben sie längst verloren. Zudem stellt sich bei Forderungen von mehr Kontrolle bei der Einwanderung, über Grenzkontrollen ausweiten oder Staatsbürgerschaften aberkennen, wenn Menschen straffällig geworden sind immer zuerst die Frage der Umsetzung. Da die Antworten dazu ausbleiben ist es daher vielleicht eben doch nur das, was die Politik so weit von sich weisen möchte: Nationalpopulismus, um Wählerstimmen zurückzugewinnen. Jedenfalls nehmen die Drohgebärden gegen böse Migranten zu. Zumindest geschichtlich hat so etwas noch nie zu einem Innovationsschub oder zu einem wirtschaftlichen Aufschwung geführt.

Quo vadis Liberalismus? Zurück in die Zukunft als gäbe es keinen Klimawandel und keine neuen gesellschaftlichen oder wirtschaftlichen Herausforderungen? Ist Leistung wirklich das neue Zauberwort? Was ist diese Freiheit, von der alle reden? Bunt oder gar grün sollte sie schonmal nicht sein – was immer das auch bedeutet. Spannend, wenn den Bürgern die Grenzen der Freiheit diktiert werden. Natürlich alles im Namen christlicher Nächstenliebe oder der liberalen Werte, die irgendwie 1817 tatsächlich Freiheit bedeuteten. Eigenverantwortung und Selbstbestimmung werden mit Egotrips verwechselt, selbst bestimmtes Sterben ist hingegen verboten, während wir Geflüchtete am liebsten direkt – und natürlich selbst bestimmt – ertrinken lassen oder eben wieder in sichere Herkunftsländer zurückschicken. Nun gut, vielleicht sind sie doch nicht so sicher, aber das mit der Wahrheit ist ja immer eine Frage der Perspektive. Frauen und jungen Erwachsenen soll bitte auch wieder das Wahlrecht entzogen werden oder zumindest sollte ihnen klar sein, dass sie doch bitte andere über sich bestimmen lassen sollen. Wir verbrennen immer noch keine Bücher, aber Schulbildung darf immer noch kein Geld kosten – warum auch? Wer braucht das schon in einer Wissens- und Informationsgesellschaft? Die Schuldenbremse bleibt. Marode Infrastruktur auch. Der Klimawandel sowieso. Andere Probleme werden ignoriert. Und schuld an allem sind Migranten – natürlich, wer sonst? Kann ja nicht die Politik der letzten 30 Jahre gewesen sein!

Zugegeben, das war jetzt etwas polemisch. Für mich wäre es allerdings schön gewesen, wenn wir den Sätzen, die damals auf der Wartburg gesprochen wurden einen Kontext gegeben hätten, der den Geist einer Freiheit verkörpert, die am Ende eine Abwesenheit von Angst mit sich bringt. Statt Ängste zu schüren, wären Lösungen angebracht! Lösungen, die nicht im Jahr 1817 stehengeblieben sind, sondern Zukunft ermöglichen. Wir brauchen Aufbruch, keine Rückabwicklung!

Und vielleicht könnte ich in Zeiten von Digitalisierung tatsächlich Bürokratie abbauen und damit Arbeitskräfte freisetzen, die momentan dringender woanders gebraucht werden. Oder brauchen wir dringend 12% der Erwerbstätigen im öffentlichen Dienst? Warum versäumen wir es seit fast 35 Jahren, die Bildung in Deutschland zu reformieren? Und wäre es dann nicht sinnvoller, Menschen auf eine vielfältigere Welt vorzubereiten? Nicht nur im Sinne von Migration, sondern auch und vor allem in Bezug auf Unsicherheiten in der Arbeitswelt der Zukunft. Wäre es sozial nicht eher notwendig, Menschen mehr Sicherheit zu geben, damit sie diese Bildung dann auch in Innovation umsetzen können – nicht weil der Druck da ist, sondern weil sie dazu in die Lage versetzt werden, ihre Ideen angstfrei umzusetzen? Und da sehe ich nicht nur finanzielle Sicherheit oder monetäre Anreize. Da ist noch so viel mehr möglich in Bezug auf Arbeitszeitmodelle oder Organisation innerhalb von Unternehmen. Oder auch in Bezug auf Gesellschaft insgesamt. Die Frage ist nur, wie viel soziale Verantwortung Unternehmen heute übernehmen wollen. Und auch da geben Wirtschaft und Politik momentan ein sehr widersprüchliches Bild ab. Und vor allem bleibt die Frage, wie viel Verantwortung wir als Bürger übernehmen wollen. Auch da sind für mich viele Fragen offen. Vielleicht beantworten wir sie gemeinsam.

Fazit

Klar ist: Der Liberalismus in Deutschland hat eine komplexe und vielschichtige Geschichte. Von den idealistischen Anfängen beim Wartburgfest 1817 über die nationalkonservativen Tendenzen der DNVP in den 1920er Jahren bis hin zu den aktuellen politischen Debatten um Migration und Integration hat sich der Begriff des Liberalismus immer wieder gewandelt. Was einst für Freiheit und Fortschritt stand, wurde im Laufe der Zeit teils missbraucht, um Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit zu rechtfertigen. Die heutige politische Landschaft, geprägt von Figuren wie Friedrich Merz und Christian Lindner, zeigt, dass der Liberalismus weiterhin eine wichtige Rolle spielt, jedoch vor der Herausforderung steht, seine Werte und Prinzipien an die moderne, pluralistische Gesellschaft anzupassen. Es bleibt zu hoffen, dass der Liberalismus in Deutschland wieder zu seinen Wurzeln der Freiheit und Toleranz zurückfindet und sich gegen die Kräfte der Intoleranz behauptet. Momentan sieht es für mich allerdings nicht danach aus.