Geschätzte Lesezeit: 14 Minuten

Von Etiketten zu Lösungen: Menschlichkeit im Mittelpunkt

Es ist mal wieder soweit. Wahlkampf. Zeit für die wildesten Thesen und die unhaltbarsten Versprechen, die Politikern so einfallen. Und irgendwie ist da der Wunsch, dass alles nur eingängige Satire ist, die mit ein wenig Drama daherkommt. Aber leider – nein – die meinen das wirklich ernst. Also kurz. Bis der Wahlkampf eben wieder vorbei ist. Das eigentliche Drama ist, dass sich die politische Landschaft in Deutschland und damit auch der politische Diskurs in den letzten Jahren dramatisch verändert hat. Neue Parteien sind aufgetaucht, alte Parteien haben an Bedeutung verloren, und die Wähler sind zunehmend desillusioniert. Und verwirrt! Rechts ist plötzlich links und umgekehrt und überhaupt ist das mit den politischen Richtungen inzwischen etwas seltsam. Aber warum ist unser politischer Kompass so kaputt? Genau das wollte ich wissen und versuchen, einen Weg nach vorne zu finden – oder zumindest einen, der weniger verwirrend ist.

Wie war das eigentlich mit rechts und links – die Nationalversammlung 1848

Unsere Geschichte beginnt – mal wieder – in Frankfurt in der Paulskirche. Wir schreiben das Jahr 1848 und dort findet eine Nationalversammlung statt. Die Aufgabe war, eine Verfassung für ganz Deutschland zu entwerfen. Für wen eigentlich, war noch nicht so klar. Wie groß Deutschland denn so werden sollte, war nämlich einer der Streitpunkte. Jedenfalls bildeten sich Vereine und Parteien. Im Sitzungssaal wollten die natürlich zusammensitzen und so bildete sich eine Sitzordnung: Die Konservativen setzten sich nach rechts außen, die Liberalen setzten sich in die Mitte und die Demokraten saßen eben dann links – vom Rednerpult aus gesehen. Grob wollten die Konservativen die Monarchie beibehalten wie sie war. Für die Liberalen ging es um das Besitz- und Bildungsbürgertum und grundsätzliche Freiheits- und Grundrechte. Sie bevorzugten eine parlamentarische Monarchie, ähnlich wie wir sie bis heute in England kennen. Auch den Demokraten ging es um Freiheits- und Grundrechte. Sie vertraten die Arbeiter und die unteren Gesellschaftsschichten und forderten demokratische Wahlen und soziale Reformen. Mehr dazu findet sich in diesem Video:

So weit, so gut! Damals ergab das also durchaus einen Sinn. Leider haben wir aber diese Einteilung in Rechts, Mitte und Links so beibehalten, obwohl sich die politischen Verhältnisse und Voraussetzungen immer wieder völlig verändert haben. Und um eine aktuelle politische Debatte aufzugreifen: Ich denke nicht, dass Hitler oder irgendein Nationalsozialist der 1930er Jahre in dieser Nationalversammlung auf der linken Seite gesessen hätte. Warum? Naja, die hatten es nicht so mit Grundrechten und freien Wahlen.

Was ein Tortenwurf mit Soziologie zu tun hat

Szenenwechsel. Auf einem Parteitag der Linken 2016 in Magdeburg wird Sara Wagenknecht von Aktivisten mit einer Torte beworfen, weil Sie sich kritisch zur Flüchtlingspolitik geäußert hatte. Der Vorwurf: Sara Wagenknecht würde rechte Ideen vertreten. Inzwischen hat Wagenknecht ihre eigene Partei. Das Dilemma ist aber geblieben. „Rechts oder links?“ fragt der Tagesspiegel 2023 und versucht eine Antwort. Aber auch 2024 kommt eine Studie der Berliner Forschungseinrichtung dpart auf kein eindeutiges Bild. Ist also Sara Wagenknecht rechts und Hitler links? Oder ist doch alles ganz anders?

Mal ehrlich. Vielleicht würde ich das alles ja ganz amüsant finden. Allerdings gibt es gerade ein paar Tendenzen – politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich – die aus meiner Sicht niemanden weiter bringen. Und das Spiel mit rechts und links trägt hier meiner Meinung nach eher zur Desinformation bei. Und weil es ja irgendwie um unsere Gesellschaft an sich geht, hat sich die Soziologie doch sicher einmal darüber Gedanken gemacht. Und siehe da: tatsächlich nicht nur einen Gedanken.

Darf ich vorstellen? Herbert Spencer, der eigentliche Erfinder von „survival of the fittest“. Als Soziologe wird Spencer von einigen als Begründer des Sozialdarwinismus betrachtet. Anders als spätere Sozialdarwinisten war Spencer fest im Liberalismus verwurzelt. Ausgehend von seiner protestantischen Ethik postulierte er das Law of Equal Freedom (LEF; Gesetz gleicher Freiheit), dass ein Mensch jede Freiheit habe, solange er nicht in die Freiheit eines anderen eingreife. Das wiederum hatte er von John Stuart Mill übernommen. Der war nun wieder Ökonom und Politiker. Einfach betrachtet, beeinflusst also der Einzelne die Gesellschaft. Und da die Soziologie die Wechselwirkungen zwischen Individuum und Gesellschaft beschreiben soll, ist Gesellschaft hier also das Ergebnis vieler Einzelinteressen. Und diese Idee war natürlich schon damals nicht neu. Adam Smith hatte ja bereits 1867 die theoretischen Grundlagen für den Wirtschaftsliberalismus gelegt.

Etwa zur selben Zeit wie Herbert Spencer war Émile Durkheim ganz anderer Meinung. Gut, das kam zwischen Engländern und Franzosen öfter mal vor, aber der Reihe nach. Eine soziale Struktur erklärt sich für Durkheim nicht aus der Summe der Vorstellungen der beteiligten Akteure und existiert unabhängig von denen, die sie erschaffen haben. Sie wirkt als Gesellschaft von oben auf die Menschen ein und kann von der Soziologie als solche aufgedeckt und erklärt werden. Einfach betrachtet beeinflusst die Gesellschaft also den Einzelnen durch gemeinsame, von allen Mitgliedern geteilte Wertvorstellungen, Überzeugungen und Empfindungen, durch Mythologie und Religion, kurz: durch eine einheitliche Moral. Noch einfacher: Wir stehen alle unter einem Gruppenzwang! Wunderbar, oder? Und dann war da ja noch das Gespenst, das in Europa umging. Also Marx und Engels. Und auch die waren der Überzeugung, dass nicht die Ideen der Menschen die Geschichte bestimmen, sondern die materiellen Bedingungen, die sie vorfinden, deren Ideen bestimmen, also: „Das gesellschaftliche Sein bestimmt das gesellschaftliche Bewusstsein.“

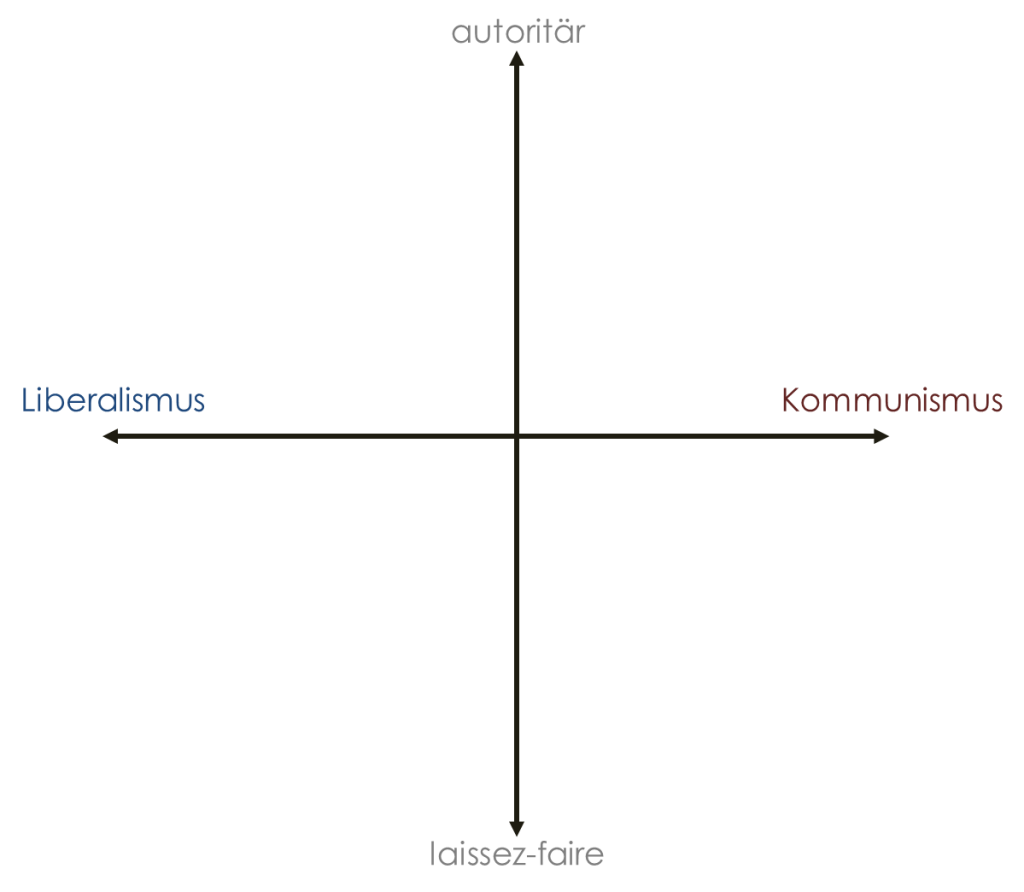

Sowohl soziologisch als auch ökonomisch war also eigentlich schon um 1860 alles vorhanden, um Politik nicht in rechts und links einteilen zu müssen. Aber gut, es ist nie zu spät, was zu ändern. Wir haben also zum einen Menschen, die den Einzelnen über die Gesellschaft stellen und das Liberalismus nennen. Zum anderen gibt es Menschen, die die Gesellschaft über den Einzelnen stellen und das Kommunismus oder im Fall von Marx wissenschaftlichen Sozialismus nennen. Und irgendwie ist es möglich, sich vorzustellen, dass zwischen diesen Extremen auch noch viele andere Möglichkeiten bestehen, in denen sich der Einzelne und die Gesellschaft in unterschiedlicher Weise und Intensität beeinflussen können.

Ok, das hilft jetzt noch nicht wirklich weiter. Statt rechts und links haben wir jetzt einfach nur die Labels ausgetauscht. Und Liberalismus als eines der Extreme ist vermutlich auch erstmal gewöhnungsbedürftig. Aber ja, abwarten: wir kriegen das hin!

Was ist eigentlich Gesellschaft?

Kommen wir also zurück zu Sara Wagenknecht und Ihrer Torte und diesem Menschen, der ab 1933 in Deutschland sein Unwesen trieb. Was sollte diese Torte denn sagen? Gut, Torten können in der Regel nicht sprechen, aber diese Torte war braun – eine Schokotorte. Vermutlich war die Torte sogar lecker, aber das war wohl nicht der Punkt. Der Punkt war eher, dass die Farbe braun für die Nationalsozialisten und die NSDAP steht. Eine Linke als Nationalsozialistin? Und Hitler? Der auch? Man kann sich echt auf nichts mehr verlassen – ehrlich mal!

Losgelöst – nein nicht von der Erde – aber von rechts und links, fällt die Analyse allerdings anders aus, bedeutet dann aber auch etwas anderes. Zumindest sollte es das. In der Soziologie wird Gesellschaft oft als Netzwerk von Beziehungen und sozialen Strukturen betrachtet, die das Handeln und Denken der Individuen beeinflussen. In der Ökonomie wird Gesellschaft oft durch ihre wirtschaftlichen Beziehungen und Strukturen analysiert. Grundsätzlich beschreibt Gesellschaft also eine Gruppe von Menschen. Und die Gruppe von Menschen, die der Kommunismus zunächst mal meint, sind alle. Keine Einschränkung. Ein National-Sozialist ist in dieser Definition also nur jemand, der die Gesamtgruppe auf eine bestimmte Gruppe einschränkt. Genauso wie ein National-Liberaler zunächst nur jemand ist, der die Gruppe auf die eigene Nationalität beschränkt. Und plötzlich ist sowohl Wagenknecht als auch Hitler tatsächlich national-sozialistisch. Klingt komisch, ich weiß.

Was ist der Unterschied zwischen National-Sozialisten?

Puh. Reicht es denn nicht, wenn Menschen im Straßenverkehr den Blinker nicht setzen können? Jetzt haben wir auch noch politisch eine Rechts-Links-Schwäche? Aber gut: Einfach mal größer denken! Und ja, es geht ja nicht nur darum, dass wir die Gruppe einschränken, die wir betrachten wollen, die Frage ist ja: Wie passiert das? Auf welche Art und Weise und aus welchen Gründen schränken wir Gruppen ein? Und wie hängt das mit der Führung des Staates zusammen? Beispielsweise will der gemeine deutsche Reichsbürger seine Monarchie zurück, die er vermutlich nie hatte. Und dann sind da andere, die es doch lieber demokratisch lösen würden – also durch freie Wahlen und Parlamente bis hin zu direkter Demokratie. Und hier würde ich dann vielleicht doch deutliche Unterschiede sehen zwischen Sara Wagenknecht und ihrer Torte und einem selbst ernannten Führer eines tausendjährigen Reiches. Du vermutlich auch, oder? Das führt uns also zu dieser Darstellung der Geschichte:

Es sind somit 4 Felder entstanden, in die wir jetzt mit eindeutigen Kriterien Parteien zuordnen können. Und hier kommen wir zu dem für mich wichtigsten Kriterium, wenn es darum geht wie eine Partei soziale Gruppen einschränkt und diese Einschränkung steuert.

Rassismus: Warum es nicht reicht, liberal zu sein

Nehmen wir also mal an, dass wir eine bestimmte Partei nun nicht mehr als rechtsextrem, sondern als extrem liberal einstufen. Nehmen wir weiter an, diese Partei will raus aus Europa und nennt Migration als Hauptgrund für einen wirtschaftlichen Abstieg Deutschlands. Dabei werden immer wieder Migranten pauschal als Sicherheitsrisiko und Faulenzer im Wahlprogramm der Partei genannt. Zudem wird eine Religionsfreiheit dort indirekt angezweifelt – was irgendwie gegen das Grundgesetz verstoßen könnte. Könnte es dann sein, dass so eine Partei zwar extrem liberal ist, aber eben national-liberal? Und naja, das wäre ja bis hierhin kein Problem. Allerdings ist die Art und Weise, wie die Gruppe eingegrenzt wird, offen rassistisch. Und das sehe ich durchaus als Problem! Zudem wird die Sichtweise auf das Problem von der Spitze dieser Partei vorgegeben und zum Teil auch vorgelebt. Was das alles meiner Meinung nach zum Problem macht?

Rassismus ist eine Form der Diskriminierung und Unterdrückung, die auf der Annahme beruht, dass bestimmte Rassen oder ethnische Gruppen anderen überlegen oder unterlegen sind. Dies kann sich in Vorurteilen, Ungleichbehandlung und systematischer Benachteiligung äußern. Hier sind einige wesentliche Punkte dazu:

- Vorurteile und Stereotypen: Negative Annahmen und Verallgemeinerungen über Menschen aufgrund ihrer Rasse oder ethnischen Zugehörigkeit.

- Diskriminierung: Ungleichbehandlung in verschiedenen Lebensbereichen wie Arbeit, Bildung, Wohnraum und im Justizsystem.

- Systemischer Rassismus: Strukturen und Institutionen, die rassistische Ungleichheiten aufrechterhalten und fördern.

- Mikroaggressionen: Kleine, alltägliche Bemerkungen oder Verhaltensweisen, die abwertend oder verletzend gegenüber Menschen aufgrund ihrer Rasse sind.

Sollte es also passieren, dass eine Kanzlerkandidatin sich einmal unbedingt von den Nationalsozialisten des 3. Reiches abgrenzen möchte, indem sie ihre Partei als liberal bezeichnet, dann darf sie das. Persönlich würde ich ihr in diesem Punkt nicht mal widersprechen, weil es mich nicht stört, wenn jemand liberale Ideen vertritt. Was mich aber stört ist, wenn jeder Punkt eines Wahlprogramms rassistische Züge trägt oder diese Kanzlerkandidatin sich immer wieder rassistisch über andere Menschen äußert. Natürlich sind sämtliche Ähnlichkeiten mit lebenden Personen rein zufällig.

Menschlichkeit und Humanismus: Wie verrückt wäre das denn?

Um was geht es also eigentlich? Für mich gibt es durchaus Gründe, liberal zu denken. Es gibt aber auch durchaus Argumente für Ideen, die ihren Ursprung im Sozialismus haben. Vielleicht ist die Idee der sozialen Markwirtschaft, die wir in Deutschland haben und die vom Grundgesetz durchaus auch gestützt wird, gar keine so schlechte Idee. Wie viel Markt? Wie viel Staat? Wie viel Eigenverantwortung, wie viele soziale Regeln und Normen? Darüber müssen aus meiner Sicht immer wieder Debatten geführt werden. In diesen Debatten zählen für mich dann aber Argumente und keine Etiketten, die jemand auf etwas klebt. Auch wenn die oben beschriebene Einteilung für mich die politische Landkarte durchaus entzerrt, so ist vieles dennoch von der Umsetzung abhängig. Es geht immer um das Wie!

Liberalismus? Sozialismus? In der absolut reinen Form hat keines dieser Systeme je funktioniert! Wie also ist es möglich, sie zum Laufen zu bringen? An was scheitern diese Systeme? Adam Smith war Moral-Philosoph. Er glaubte, dass Menschen sich selbst Grenzen setzen. Sie teilen also, wenn sie genug haben. So ähnlich sah das Marx wohl auch. Und irgendwie scheitern so beide Theorien am selben Menschenbild! Der Ansatz ist aber in dieser Form durchaus klar. Wenn wir gesellschaftlich etwas erreichen wollen, müssen wir menschlich bleiben! Und so kommen wir irgendwie zum Humanismus. Wobei humanistisches Denken und Handeln in vielen Kulturen verbreitet ist.

Humanismus in diesem Sinne ist also eine Vorstellung von dem, was Menschlichkeit ist und wie diese Menschlichkeit von jedem Einzelnen gelebt werden kann. Natürlich spielen da Dinge wie Verantwortung und Freiheit eine Rolle, aber eben auch eine Vorstellung von Gesellschaft allgemein. In welcher Gesellschaft wollen wir also leben? Diese Debatte wird irgendwie immer ausgelassen. Statt dessen werden Annahmen darüber getroffen, die momentan leider immer mehr ins Unmenschliche abrutschen. Argumente für die eigene Position spielen dabei immer weniger eine Rolle. Es geht eben nur noch um Etiketten. Wo also liegen die Lösungen?

Die Suche nach Lösungen

Um den politischen Kompass wieder in die richtige Richtung zu lenken, müssen wir uns meiner Meinung nach auf einige wichtige Punkte konzentrieren:

- Bildung und Aufklärung: Wir müssen die Menschen besser über politische Prozesse und die Bedeutung ihrer Stimmen informieren. Bildung ist der Schlüssel, um Desinformation zu bekämpfen und das Vertrauen in die Demokratie wiederherzustellen.

- Wirtschaftliche Gerechtigkeit: Wir müssen Maßnahmen ergreifen, um die wirtschaftliche Ungleichheit zu verringern und den Menschen mehr Sicherheit zu bieten. Momentan bedeutet das für mich: Wir müssen in Menschen investieren, nicht nur in Unternehmen.

- Stärkung der Zivilgesellschaft: Eine starke Zivilgesellschaft ist entscheidend für eine funktionierende Demokratie. Natürlich können wir Organisationen und Initiativen unterstützen, die sich für Demokratie, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Am Ende kommt es aber darauf an, selbst zu handeln. Jeden Tag. Gut, ich kann die Welt nicht retten. Aber ich kann mich um mein Umfeld kümmern.

Fazit

Die politische Landschaft in Deutschland hat sich in den letzten Jahren dramatisch verändert, und unser politischer Kompass scheint kaputt zu sein. Aber es gibt Hoffnung. Durch Bildung, Transparenz, wirtschaftliche Gerechtigkeit und die Stärkung der Zivilgesellschaft können wir aus meiner Sicht den politischen Kompass wieder in die richtige Richtung lenken und eine bessere Zukunft für alle schaffen. Die Aufregung und Empörung über bestimmte Parteien und Personen hilft hier nicht weiter. Weil es eben genau das ist, was damit bezweckt wird. Natürlich darf sich eine Partei libertär oder extrem liberal nennen. Das Manöver ist durchsichtig. Es ist einfach nur der Versuch, sich ein anderes Etikett aufzukleben, während andere eben ein anderes Etikett benutzen. Am Ende sind es aber nur Etiketten. Und die nutzen eben wenig.

Mir liegt es fern, über Etiketten zu streiten. Ja, dann ist diese Partei eben liberal oder libertär. Schön. Aber die Aussagen und Handlungen bleiben eben menschenverachtend und rassistisch! Das macht es nicht besser. Argumente für deren Politik fehlen weitgehend. Statt dessen: noch mehr Etiketten, noch mehr Stereotype, noch mehr Populismus. Mir persönlich wird diesen Nebelkerzen zu viel Aufmerksamkeit geschenkt. Meine Frage ist: Was kann ich tun? Und vielleicht sollten wir die Aufmerksamkeit auf Lösungen lenken, statt uns an Wortfetzen abzuarbeiten. Und bei diesen Lösungen sollte Menschlichkeit im Mittelpunkt stehen. Lösungen, die in einer Welt funktionieren, in der reale Menschen leben, keine Idealbilder.